爆裂噴火跡 ― 地球の息吹を間近に

爆裂噴火跡 ― 地球の息吹を間近に

新湯爆裂噴火跡に立つと、まず圧倒されるのは「音」と「匂い」です。シューッという噴気の音は、まるで地球が眠りから目覚めて呼吸しているかのよう。鼻を突く硫黄の匂いは、温泉街の柔らかな香りとは違い、荒々しい大地の記憶を直接嗅いでいるような感覚を与えます。ここは約6500年前、新湯富士(硫黄山)の一角が爆裂して生まれた火口であり、直径200メートルを超える巨大な傷跡が今もなお白煙を吐き続けています。

爆裂噴火とは、マグマそのものが噴出するのではなく、地下に閉じ込められた高温の水蒸気やガスが一気に膨張して岩盤を吹き飛ばす現象です。新湯の場合、地下水がマグマの熱で急激に加熱され、岩盤が耐えきれず破裂しました。その結果、山肌が吹き飛び、現在の火口が形成されたのです。火山学的にも典型的な事例であり、研究者にとっては「生きた教材」とされています。

火口の周囲には、今も褐色や灰色の岩肌がむき出しになり、ところどころに黄色い硫黄の結晶が付着しています。風向きによっては噴気が観光客の方へ流れ込み、視界が真っ白に覆われることもあります。その瞬間、まるで自分が地獄の門に立っているかのような錯覚に陥るのです。地元では古くから「地獄谷」と呼ばれ、畏怖と信仰の対象となってきました。

しかし、この「地獄」があったからこそ、すぐ隣に「天国」とも呼べる温泉が湧き出しました。爆裂噴火跡から流れ出す熱水は、やがて冷まされ、酸性の白濁湯として共同浴場に引かれています。つまり、恐怖と癒やしは同じ源から生まれているのです。この二面性こそが新湯の最大の魅力であり、訪れる人々を惹きつけてやみません。

四季折々の景観もまた、この火口を特別な存在にしています。春には新緑とツツジが白煙を縁取り、生命の息吹と火山の息吹が共鳴します。夏は青空と入道雲を背景に、白煙がより鮮やかに映えます。秋は紅葉の赤や黄が火口を取り囲み、まるで炎の中に煙が立ち上るような光景を見せます。そして冬、雪に覆われた火口から立ち上る白煙は、静寂の中に力強さを秘め、訪れる人の心を震わせます。

観光資源としての価値も高く、日塩もみじライン沿いに位置するため、ドライブやツーリングの立ち寄りスポットとして人気があります。展望台からは火口全体を一望でき、写真愛好家にとっても絶好の撮影ポイントです。特に夕暮れ時、白煙が夕陽に照らされて金色に輝き、やがて群青の空に溶け込む瞬間は、言葉を失うほどの美しさです。

一方で、防災教育の場としての役割も見逃せません。火山活動の痕跡を間近に観察できる場所は貴重であり、学校の理科教育や防災学習のフィールドワークとしても利用されています。「火山は美しいが危険でもある」という二面性を、ここでは誰もが直感的に理解できます。実際、火口周辺には硫化水素ガスが発生するため、風下に長居するのは危険です。地元の案内板やロープは、その危険を伝えると同時に、自然と人間の距離感を学ばせてくれる教材でもあります。

地元の人々にとって、この爆裂噴火跡は単なる観光地ではありません。日々の生活の中で「湯」を与えてくれる源であり、同時に「畏れ」を思い出させる存在です。火口を見上げるとき、人は自分の小ささを感じ、自然の大きさを思い知らされます。そしてその足で温泉に浸かると、自然の恵みに包まれる。新湯とは、畏怖と感謝を同時に体験できる稀有な場所なのです。

このように、新湯爆裂噴火跡は地質学的にも文化的にも大きな意味を持っています。地球の鼓動を間近に感じられる場所であり、湯治文化を支える源泉であり、観光と教育の場でもある。訪れる人は皆、この地で「地獄と天国を同じ日に味わう」という特別な体験をするのです。

湯治文化の歴史 ― 江戸から令和へ

新湯温泉を語るとき、欠かせないのが「湯治文化」です。単なる観光や娯楽ではなく、生活と信仰、そして健康を支える仕組みとして温泉が存在してきた歴史は、現代の私たちにとっても示唆に富んでいます。ここでは江戸から令和に至るまでの流れを、生活の実態や社会背景とともに掘り下げてみましょう。

江戸時代 ― 地獄と極楽の隣り合わせ

江戸期の人々にとって、火山の噴気地帯は「地獄谷」と呼ばれる畏怖の対象でした。白煙を上げ続ける爆裂噴火跡は、まさに地獄の入口のように見えたのです。しかしそのすぐ隣から湧き出す湯は「神の恵み」とされ、病を癒す薬湯として利用されました。農閑期になると農民たちは家族で数週間滞在し、自炊をしながら湯に浸かる「湯治」を行いました。

湯治は単なる療養ではなく、共同体の絆を深める場でもありました。湯治宿では同じ釜の飯を食べ、同じ湯に浸かり、夜は囲炉裏を囲んで語り合う。病を癒すと同時に、心を癒す時間でもあったのです。

明治〜大正 ― 街道と近代化

明治期に入ると、街道の整備や鉄道の開通によって新湯を訪れる人が増えました。湯治は依然として長期滞在型でしたが、都市部からの旅行者も増え、温泉は「療養」と「観光」の二つの顔を持つようになります。

この頃から衛生観念が広まり、共同浴場の改修や清掃の仕組みが整えられました。湯口の管理や換気の工夫など、現代にも通じる「安全と快適さ」を意識した運営が始まったのです。

昭和 ― 戦争と復興の時代

昭和前期には戦争の影響で湯治客は減少しましたが、戦後の復興期には再び人々が温泉に集まりました。物資が不足する中でも、地元の人々は板を張り替え、湯小屋を修繕し続けました。湯を絶やさないことは、生活の誇りであり、地域の絆を守る行為でもあったのです。

またこの時代、混浴文化が社会的に議論されるようになりました。新湯では「静けさを共有する」という価値観が重視され、形式よりも互いの気配りを大切にする文化が残りました。

平成 ― 観光と生活の両立

平成に入ると、車社会の発展で日帰り客が増えました。長期滞在型の湯治は減少しましたが、その代わりに「短期集中の癒し」としての温泉利用が広まりました。共同浴場は観光客にとっては珍しい秘湯体験であり、地元の人にとっては日常の湯。両者が共存するために、料金箱や掲示板によるルールが整備されました。

この「料金箱文化」は、信頼に基づく仕組みとして注目されます。人を置かず、訪れる人が自ら硬貨を入れる。小さな音は、地域と旅人の間に交わされる契約の音でもあるのです。

令和 ― 再解釈される湯治

現代では、数週間の長期湯治は難しくなりました。しかしその代わりに「ミニ湯治」や「リトリート滞在」といった形で再解釈されています。2泊3日でも、デジタルから離れ、自然と湯に身を委ねるだけで心身のリズムは整います。

また、ジオパーク構想やエコツーリズムの一環として、火山活動と温泉文化を学ぶ場としての価値も高まっています。新湯爆裂噴火跡と共同浴場は、観光資源であると同時に「防災教育の場」「文化継承の場」として未来へ引き継がれようとしているのです。

結び

新湯の湯治文化は、江戸の祈りから始まり、明治の近代化、昭和の復興、平成の観光化、そして令和の再解釈へと続いてきました。変わらないのは「湯は人を癒す」という信念と、それを守り続ける地域の人々の姿勢です。新湯を訪れるとき、私たちは単に温泉に浸かるのではなく、数百年にわたる人々の営みと対話しているのです。

三つの共同浴場 ― 寺の湯・中の湯・むじなの湯

新湯温泉の魅力を語るとき、欠かせないのが三つの共同浴場です。寺の湯・中の湯・むじなの湯。この三つはそれぞれ異なる性格を持ち、歴史や伝承、そして入浴体験そのものに独自の物語を宿しています。観光客にとっては秘湯体験であり、地元の人にとっては日常の湯。ここでは、それぞれの浴場を2000字規模で深掘りしてみましょう。

寺の湯 ― 祈りと静けさの湯

寺の湯は、その名の通り寺院と深い関わりを持つ湯です。かつて近くにあった円谷寺の僧侶が祈祷とともに浸かったと伝えられ、今も「祈りの湯」として親しまれています。湯小屋は木造の素朴な造りで、湯口からは白濁した酸性の湯がこんこんと流れ込みます。

この湯の特徴は、空間そのものが「静けさ」を演出していることです。掲示板には「静かに」「長湯しない」といった短い言葉が並びますが、それ以上の説明はありません。つまり、ここでは言葉よりも習慣が重んじられているのです。常連客は自然と声を潜め、湯に浸かる時間を短く区切り、互いに譲り合います。

また、寺の湯は混浴文化を今に伝える場でもあります。形式的には男女が同じ湯に入ることになりますが、そこにあるのは「裸の付き合い」というより「同じ体温を共有する」という感覚です。視線を低く、動作を静かにすることで、互いの存在を尊重し合う。これは江戸時代から続く「湯治の作法」が現代に残された貴重な例といえるでしょう。

中の湯 ― 熱さと挑戦の湯

中の湯は「熱さ」で知られる浴場です。源泉温度は70度を超え、湯船に注がれる段階でもかなりの高温。初めて訪れる人は足を入れただけで驚き、すぐに飛び出してしまうことも珍しくありません。

しかし、常連客はこの熱さを「挑戦」として楽しみます。彼らは「膝まで」「腰まで」「肩まで」と段階的に体を沈め、短時間で湯から上がります。そして少し休んでから再び入る。この繰り返しによって体を芯から温め、血行を促進するのです。

中の湯の魅力は、単なる熱さではなく「熱さとどう向き合うか」という体験にあります。ある常連は「湯に勝つんじゃない、湯と仲良くなるんだ」と語ります。つまり、無理に我慢するのではなく、自分の体と相談しながら湯と調和することが大切なのです。これは人生の教訓にも似ており、多くの人がこの湯で「自分の限界と向き合う」体験をしています。

また、中の湯の裏手には噴気孔が並び、地面から熱気が立ち上っています。浴場の外に出ても、火山の息吹を肌で感じられるのはここならではの魅力です。

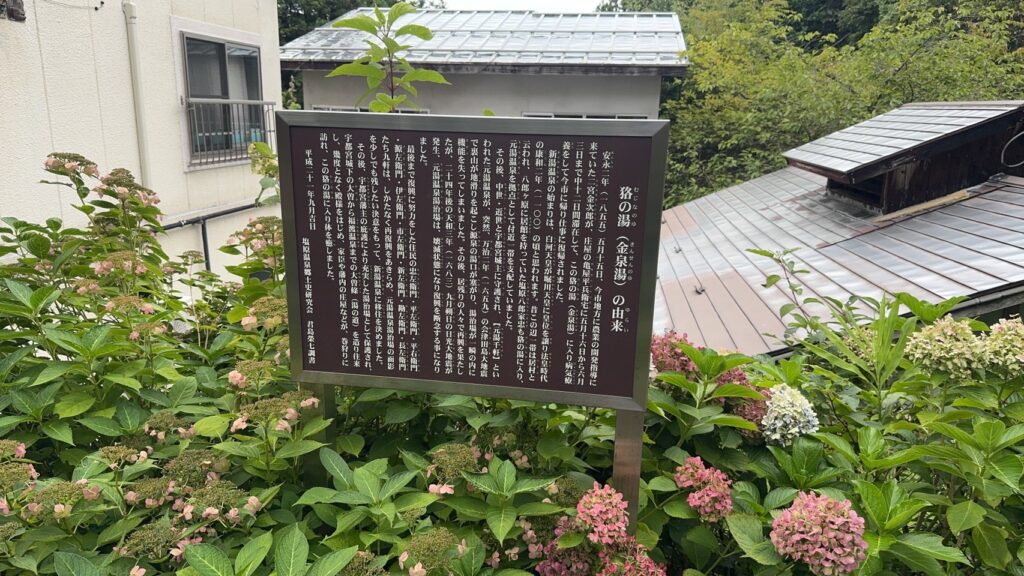

むじなの湯 ― 動物が選んだ湯

むじなの湯は、アナグマ(むじな)が傷を癒したという伝承から名付けられました。人間よりも先に動物がその効能を見抜いていたという物語は、自然と人間の関係を象徴しています。

この湯は三つの中でも特に静けさに包まれています。森に囲まれた小さな湯小屋は、外の風や鳥の声がそのまま響きます。湯に浸かると、まるで森と一体化したような感覚に陥ります。

むじなの湯の特徴は「余白」です。長湯をするのではなく、短く浸かって余韻を持ち帰る。湯上がりに森を散策し、風や光を感じながら体を休める。そうすることで、湯そのもの以上の癒しを得られるのです。

また、むじなの湯は「物語の湯」としても魅力的です。動物が選んだという伝承は、訪れる人に柔らかい導線を与えます。科学的な効能を知らなくても、「むじなが癒された湯なら自分も癒されるはず」と自然に思えるのです。

三湯の共通点と違い

三つの湯はそれぞれ異なる性格を持ちながら、共通して「静けさ」と「素朴さ」を大切にしています。観光施設のような派手さはなく、木造の小屋と白濁の湯だけ。しかしその素朴さこそが、訪れる人に「本物の湯治」を体験させてくれるのです。

寺の湯は祈り、中の湯は挑戦、むじなの湯は物語。それぞれの湯に浸かることで、異なる心の風景を味わえます。そして三つを巡ることで、新湯温泉の全体像が立ち上がってくるのです。

おわりに

新湯の三つの共同浴場は、単なる入浴施設ではなく「文化の器」です。そこには祈りがあり、挑戦があり、物語があります。観光客にとっては珍しい秘湯体験であり、地元の人にとっては日常の一部。三つの湯を巡ることは、過去と現在、自然と人間、生活と信仰を同時に体験することに他なりません。