世界のチーズを解説

チーズは世界中で愛される発酵食品であり、地域ごとに異なる風味や製法が存在します。

「チーズの種類が多すぎて違いがわからない」「本場のチーズを味わってみたいけど、どれを選べばいい?」

そんな悩みを持つ方に向けて、本記事では世界の代表的なチーズを体系的に解説し、選び方や食べ方のヒントを提供します。

チーズ初心者からグルメ愛好家まで、読めばチーズの世界がもっと楽しく、もっと深くなるはずです。

目次

世界のチーズの基礎知識と種類

チーズとは何か?定義と製造工程

チーズは牛、羊、ヤギなどの乳を凝固・発酵させて作る食品です。

製造工程は以下の通りです:

- 乳の加熱と殺菌

- レンネット(凝乳酵素)による凝固

- カード(凝乳)とホエイ(乳清)の分離

- 成形・塩漬け・熟成

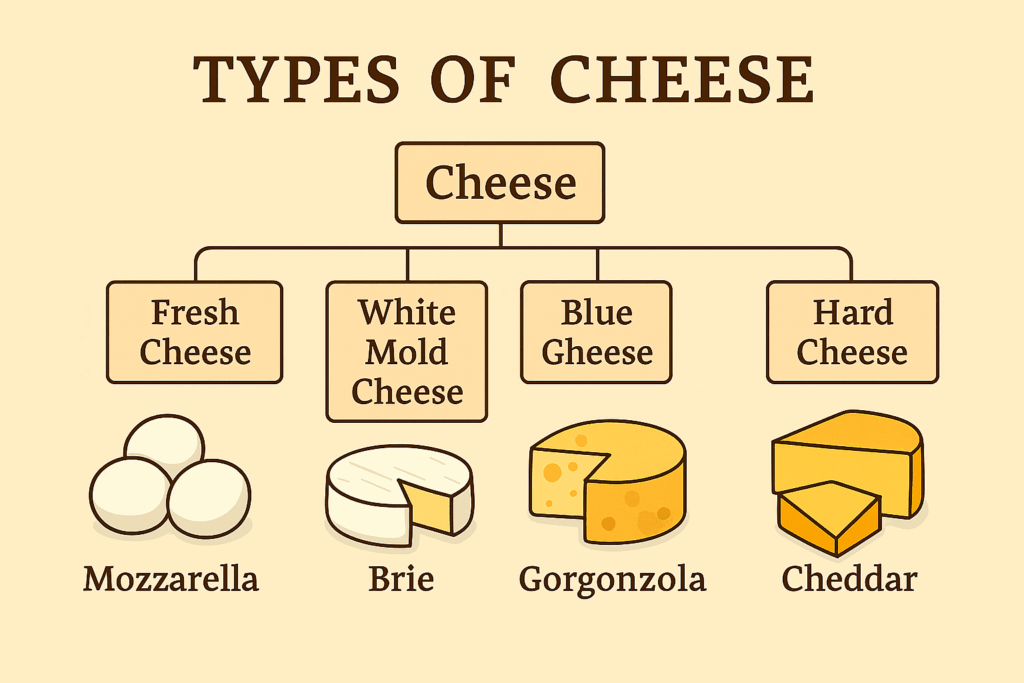

チーズの分類と代表的な種類

世界のチーズは、熟成度・水分量・乳の種類などで分類されます。

| 分類 | 代表例 | 特徴 |

|---|---|---|

| フレッシュチーズ | モッツァレラ、リコッタ | 熟成なし、水分が多く爽やかな味 |

| 白カビチーズ | カマンベール、ブリー | 表面に白カビ、クリーミーで濃厚 |

| 青カビチーズ | ゴルゴンゾーラ、ロックフォール | 青カビによる刺激的な風味 |

| ハードチーズ | チェダー、パルミジャーノ | 熟成期間が長く、旨味が凝縮 |

世界各国の代表的なチーズ

- フランス:ブリー、ロックフォール、コンテ

- イタリア:モッツァレラ、パルミジャーノ・レッジャーノ

- スイス:エメンタール、グリュイエール

- イギリス:チェダー、スティルトン

- オランダ:ゴーダ、エダム

各国の代表的なチーズの写真を並べて比較(例:フランスのブリー vs イタリアのモッツァレラ)

チーズの魅力と文化的背景を深掘り

チーズの健康効果と栄養価

チーズは高タンパク・高カルシウム食品であり、骨の健康や筋肉維持に効果的です。

以下は100gあたりの栄養比較です。

| チーズ名 | タンパク質 | カルシウム | 脂質 |

|---|---|---|---|

| チェダー | 25g | 720mg | 33g |

| モッツァレラ | 22g | 505mg | 17g |

| パルミジャーノ | 35g | 1180mg | 28g |

チーズのデメリットと注意点

- 高脂肪・高塩分のため、過剰摂取は生活習慣病のリスク

- 乳糖不耐症の人には不向きな種類もある

- 保存方法によっては風味が劣化しやすい

筆者の体験談:ヨーロッパで出会ったチーズ文化

筆者はフランス・イタリア・スイスを旅し、各地のチーズ工房を訪問しました。

特に印象的だったのは、フランスのロックフォール村での熟成洞窟見学。

洞窟内の湿度と温度が絶妙に管理され、青カビが自然に繁殖する様子は圧巻でした。

また、イタリアの農家で手作りモッツァレラを食べたときの、ミルクの甘みと弾力は忘れられません。

関連FAQ

- Q1:チーズは冷凍保存できますか?

A:可能ですが、風味や食感が損なわれるため非推奨です。 - Q2:チーズの賞味期限はどれくらい?

A:種類によって異なりますが、フレッシュチーズは1週間以内、ハードチーズは1〜2ヶ月が目安です。 - Q3:チーズは妊娠中に食べても大丈夫?

A:加熱済みのチーズは安全ですが、非加熱の白カビ・青カビチーズは避けるべきです。 - Q4:チーズとワインの相性は?

- A:白カビチーズには白ワイン、ハードチーズには赤ワインが合うなど、風味のバランスが重要です。

- Q5:チーズはどこで買うのがベスト?

- A:専門店や輸入食品店では種類が豊富で品質も高く、試食できる場合もあります。

- グラフ例

- 「世界のチーズ消費量ランキング(国別)」の棒グラフ(例:フランス、アメリカ、ドイツ、日本)

- 専門家コメント

- 東京農業大学の食品科学教授・佐藤氏によると、

- 「チーズは発酵食品として腸内環境を整える効果が期待される一方、塩分や脂質の摂取量には注意が必要です」とのこと。

- 出典:東京農業大学公式サイト

- まとめ:チーズの世界をもっと楽しもう

- 世界のチーズは、種類・味・文化背景が非常に豊かで、知れば知るほど奥深い魅力があります。

- 本記事では、チーズの定義から分類、健康効果、文化的背景、筆者の体験談まで幅広く紹介しました。

- ぜひ、次回スーパーや専門店でチーズを選ぶ際には、この記事で得た知識を活かしてみてください。

- そして、旅先やレストランで出会うチーズにも、ぜひ好奇心を持って味わってみましょう。

- 参考文献・外部リンク

- 農林水産省「チーズの製造工程」

- NHK「世界のチーズ特集」

- 総務省統計局「食品成分データベース」

- 東京農業大学公式サイト